Сквозь лёгкое лицо проступит лик

Марина Цветаева

Вас никогда не удивляло, как настойчиво большинство пар хочет узнать пол своего будущего ребёнка? Будто ответ добавит счастья или самим родителям, или малышу, или всем троим. Но дело здесь не в «мальчик-девочка». А в определённости. В почти паталогически навязчивом желании современного человека обеспечить ясность и предсказуемость во всех возможных сферах своей и не своей жизни. В нашем неумении насладиться тайной и аллергической непереносимостью всего, что соприкасается с прекрасным украинским словом «таїнство». Ведь нематериальность сложна. Метафора опасна. Концептуальность непонятна. Абстрактность непредсказуема.

Ребенок как творение – это слияние двух энергий, визуализация космического начала. Он — наивысшая абстракция и нефигуративность, которые со временем получают форму. Таким образом, ребенок (concept) является и результатом, и причиной зачатия (conception). Так же как и самое зачатие – это одновременно и начало (conception), и кульминация, и итог. В оплодотворении, так же, как и в искусстве, начиная с ХХ века, форма вторична. Набор хромосом, заложенный с соприкосновением яйцеклетки и сперматозоида, проявляется во внешних половых органах только на девятой неделе беременности. Таким образом, концепт обретает форму только погодя.

История западного искусства двигалась по противоположному вектору. Фигуратив стал переходить в абстракцию. Если в ситуации с развитием ребёнка форма-тело необходима для становления и понимания личности, то в живописи зачастую именно отслаивание формы оголяет суть. Эти процессы похожи на анализ и синтез. Анализ, в случае с человеком, когда маленькие частицы-клетки складываются в одно большое полотно. И синтез, в случае с искусством, революционное познание которого началось в начале ХХ века посредством раскладывания пазла на базовые составляющие чистых цвета и линий.

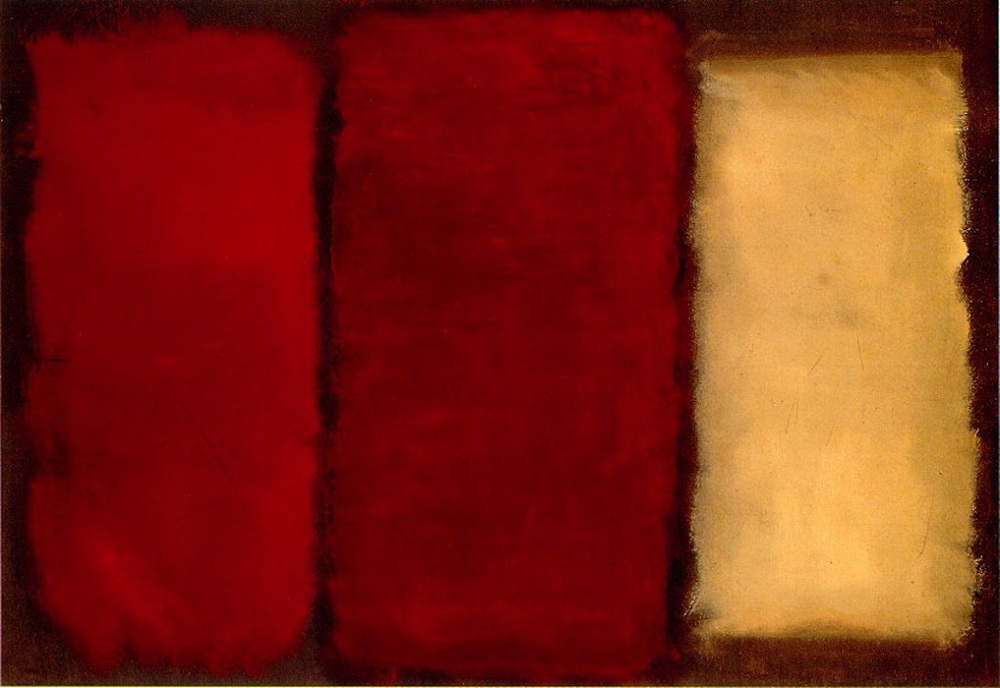

Визуальное упрощение минимализма и, в кульминации, абстракции – это глубина. Глубина понимания, что не всё облекаемо в форму. Что форма ограничивает, а определение – обедняет. Это хорошо прочитывается в современной иконе. Так польский художник Ежи Новосельский считает, что икона – это, прежде всего, абстрактная живопись. Она очищена от лишних наслоений и поэтому вне истории и вне времени. Я бы добавила, что и вне конфессий. В этом ключе нельзя не вспомнить нередкие восклицания о божественности полотен Ротко, о состоянии особого созерцания-погружения, которое они порождают. Абстрактность даёт диалог без посредников. То, чего многим не хватает в церкви.

Сам Новосельский к полностью абстрактной иконе не пришел. Несмотря на это, его минималистичные работы максимально честны со зрителем. Они обращаются к созерцающему давно знакомыми и принятыми матиссовскими цветами и формами. Именно потому, что иконы Новосельского лишены формальной религиозности, они излучают сакральность.

То же самое можно сказать о работах Александра Животкова. Его образам не нужны определения «Богоматерь», «женщина», «мать», «библейский». Они просто принимаются как уже понятные и близкие. Любое определение или персонификация их только обеднит и ослабит связь со зрителем. Рассматривая картины Животкова, можно подразумевать, что изображена, например, Богоматерь. Но эту мысль ни в коем случае не хочется озвучивать, ведь тогда она разрушит множество других коннотаций и личных, интимных смыслов зрителя.

Боязнь минимализма у современного человека прямо пропорциональна его навязчивой потребности в определённости. Минимализм в меньшей мере, абстракция — в большей, говорят о качестве содержания. Они очищают визуальность и концентрируют зрителя на сути.

Если говорить о большинстве украинских официальных площадок разных сфер искусства, то антиминималистичная театральность в своей самой негативной коннотации там пока неискоренима. Сценография большинства украинских театров часто напоминает законсервированный во времени советский ЗАГС, а грим и прически актеров застыли в своей аляповатости. Порой, сидя в Национальной опере, чтобы насладиться пением, приходиться закрывать глаза. Не от удовольствия, а оттого, чтобы пение не испортила вензельно-паеточная визуальность.

Такая визуальность неслучайна. Она – неосознанная попытка скрыть огрехи, а не работать над их исправлением. Если говорить о киевской Опере, то пение там может быть хорошим. Но исполнителям, за редкими исключениями, такими, как Сусанна Чахоян, зачастую не хватает чувственности, ненаигранности игры. Кажется, Радамес перепутал себя с Цезарем – настолько он театрально-отстранен и выше всех, кто рядом на сцене. А Виолетта из Травиаты? Неужели такая глубоко чувствующая женщина будет с эдакой легкостью и скоростью писать прощальное письмо любимому? Да еще и с лицом, движения которого не то, что не видны, а невозможны под тяжестью неестественного грима? Возможно, проблема в пудре Виолетты. Она такой эмальной белизны, что явно позаимствована у Мадам Баттерфлай.

Искусственные цветы сценографии и костюмов скрывают искусственность исполнения. Минимализм только подчеркнул бы недостатки. Минимализм и абстракция – это полное оголение перед зеркалом. После которого можно либо продолжать есть выпечку на ночь, либо начать работать над собой. Сценография Евгения Онегина Метрополитен-оперы Нью-Йорка 2007 года – это мягкая геометрия. Она – легкий контур, в котором два с половиной часа живет – именно живет, а не поет и уж никак не играет – бесподобная Рене Флеминг.

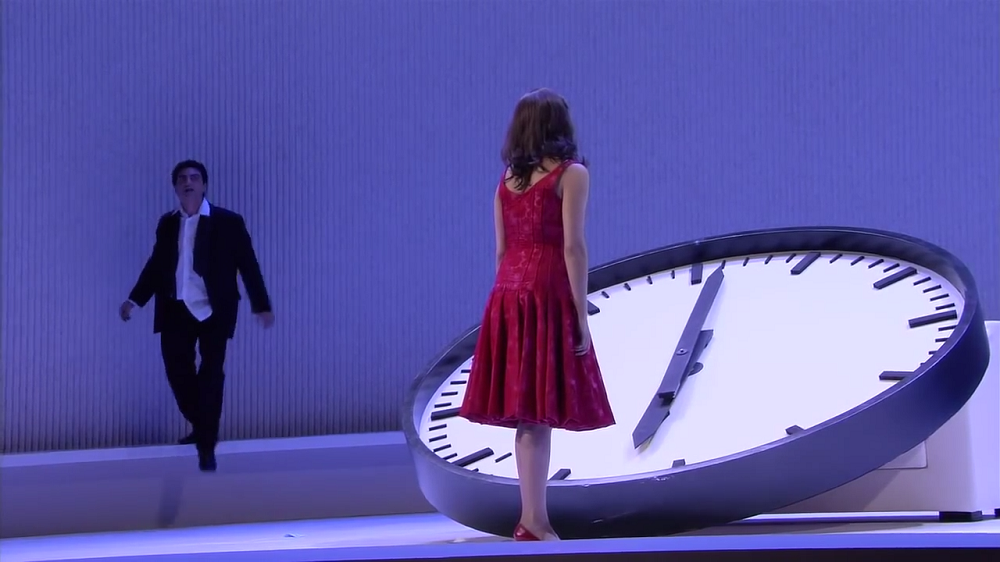

Лаконичные декорации и костюмы Травиаты с Анной Нетребко и Роландо Вильясоном (Зальцбургский фестиваль, 2005 г.) не так уж авангардны. Они весьма предсказуемы и понятны, исходя из фабулы истории. Но для украинского зрителя украинского театра они стали бы свежим воздухом: возможностью увидеть освобождённого от жабо и кринолиновых пачек, а значит – честного исполнителя и по-настоящему почувствовать сопричастность с происходящим, а не просто созерцать его.

Непримиримость современного человека с неопределённостью и абстракцией проявляется и во множестве других ситуаций. Например, в патологической непереносимости пауз. Замечали ли вы, как зрители оперы, театра буквально затаптывают своими аплодисментами малейшие побеги тишины, которые пробиваются в зал между сценами? Последние слова, вздох арии, конвульсия оркестра – и ты скорее предвкушаешь и лишь кожей начинаешь ощущать, как звук переходит в другое состояние, становится сенсорным и, не считаясь с законами физики, поднимается, а потом мягко опускается на зрительный зал. Одна нематериальность – звук – переходит в другую – тишину. Но если с первой слушатель может смириться (оперу или концерт, всё-таки, нужно слушать), то пауза уже сверх его сил. “(A)nd manual applause (…) began to crash all around”((V. Nabokov. Lolita. – 2011, Penguin Books Ltd. – p. 251.)).

Мы слишком материалистичны в своём наслаждении. Поэтому даже в искусстве пытаемся абортировать малейшие неугодные проявления нерационального и абстрактного. От этого опера, балет, театр перестают быть целостной трёхчасовой медитацией. Они превращаются в квази-цирк, каждый исполненный номер которого должен валидироваться обязательным ором аплодисментов. Возможно, исполнителю и интересна реакция зала, он ждёт его поддержки. Но в то же время и режиссёру, и случайному свидетелю (коим, в идеале, должен чувствовать себя зритель) должно быть невдомёк, как в момент острейшей драмы, например, после «Addio, del passato», на истощённое дыхание Виолетты можно наваливаться неистовым «браво!» и добивать его агрессивными рукоплесканиями.

«Addio, del passato», Травиата (Рене Флеминг, Роландо Вильясон), Опера Лос-Анжелеса, 2007 г.

Неужели в обыденной жизни мы так же бравадисто хлопаем слезам и страданиям близких? Тогда как можно препарировать моменты таинства и непостижимой красоты боли в театре? Ведь они – редкие случаи, когда каждый способен пережить благоговение, сродни трепету Гумберта Гумберта, впервые увидевшего Лолиту, или невесомости Густава фон Ашенбаха перед Тадзио. Там не было внешних страстей. Был страх повредить красоту небрежностью своего восторга («(…) I passed by her in my adult disguise (…), the vacuum of my soul managed to suck in every detail of her bright beauty»((V. Nabokov. Lolita. – 2011, Penguin Books Ltd. – p. 42.))).

Убийство зрителями пауз часто приветствуется и самими исполнителями. Та же Рене Флеминг говорит, как важно и приятно чувствовать реакцию зала. Но не является ли потребность в такой поддержке посреди спектакля проявлением слабости, незавершенности таланта или, скорее, его неполноценности без зрителя? Не должен ли настоящий актёр отыгрывать свою партию в изоляции, во вневременном вакууме?

Ответы на эти вопросы у каждого зрителя и исполнителя свои. Ясно одно: сегодня как зритель, так и исполнитель в равной мере разучились чувствовать и воспринимать нематериальность. Собственно, так же, как обычный человек в обычные дни своей жизни. Нам нужны материальные подтверждения собственного существования и эмоций: будь то селфи с любимым в Инстаграме или чек-ин из Тейт Модерн в Фейсбуке. Даже находясь на концерте, мы смотрим его через айфон. Это жизнь через фиксатор. Желание пришпилить к стенке солнечный зайчик, как тонко подметила героиня фильма «Доживём до понедельника». Незадокументированные эпизоды не считаются. Мы разучились сохранять в себе своё без посредничества и наслаждаться без свидетелей. Это влияет не только на экономику, которая неистово забрасывает нас всё новыми средствами для фиксации и экспонирования собственного существования. Это также влияет и на искусство. Которое начинает устранять из себя неосязаемое.

Суть минимализма, абстракции, нематериального – в оголённой честности и производной от неё силы. Честность сегодня часто приравнивают к наивности, а то и глупости. На самом же деле она – основа нетщеславного превосходства. Поскольку одновременно основывается на внутренней гармонии и подкрепляет её. И неважно, в какой форме эта гармония приходит ко зрителю – через концерт Рамштайн, новую постановку Метрополитен-оперы или икону, которую покинули святые. Настоящность почувствуется в любом случае. А кренолины, так или иначе, отживут своё. Ведь мода всегда проходит, правда?