Куратор Мария Ланько встретилась с художником Сашей Курмазом поговорить о серьёзных вещах, в числе которых недавняя акция Заложники в рамках проекта ЗАХОПЛЕННЯ инициированного ИЗОЛЯЦИЕЙ. Однако Саша был бы не собой, отвечая на вопросы интервьюера без нежного троллинга, а Маша не была бы собой, лишив читателя возможности познать художника in his best. IZIN публикует беседу без купюр.

— Смотри, какую шляпку я купил в Амстердаме!

— Смешная.

— Вообще! Я в ней выгляжу как хасид: люди на улице на меня с подозрением смотрят. Ладно, неважно.

Подходит официант.

— (официанту) Можно тирамису, пожалуйста. Это вот так оно выглядит? Ну тогда, я его закажу.

— Ну, к делу! Когда я готовилась к нашему разговору…

— Готовилась?!! Я думал, у нас неформальная встреча.

— Так вот, я была крайне удивлена тем, что за последние три года с тобой не вышло ни одного интервью на русском или украинском языке.

— Да, это правда.

— Последнее, что я нашла, — это небольшой блиц в российском интернет-издании, где вы с интервьюером много говорите про тело. Это так странно: с Сашей Курмазом нет ни одного интервью!

— Мне вообще кажется, то, что делаю я, имеет настолько неоднозначное прочтение у масс, что… зачем писать интервью с чуваком, который делает совсем неинтересные здесь вещи. (Официант приносит тирамису) Ой, спасибо, как красиво! Маша, хочешь со мной? (официанту) Дайте еще приборы — мы разделим.

— Раз уж мы об этом заговорили, мне кажется, что твои проекты как раз имеют гораздо больший отклик у масс, чем проекты большинства украинских художников, в том числе тех, кто сейчас находится на вершине институционального успеха.

— Ты понимаешь, — извини, я тебя буду перебивать — можно?

— Обычно так делают интервьюеры, а не интервьюируемые, но давай, ладно…

— Смотри: делают интервью с теми людьми, которые отвечают неким запросам. Я, видимо, не отвечаю никаким запросам, что для потенциального читателя не интересно. Но другой вопрос в том, кто такой современный художник в нашем локальном местечковом контексте? Каков этот образ молодого художника? Я смотрю вокруг и не могу на этот вопрос для себя ответить. Это человек, который получает дипломы-статуэтки? Но тогода это лишь результат субъективного мнения одной маленькой институции или большой. Или художник — это тот, кто имеет широкое информационное освещение?

— В сознании зрителя это часто те люди, которые выставляются в двух самых публичных институциях страны — PinchukArtCentre и Мыстецкий Арсенал.

— Ну в Мыстецком Арсенале выставляются вообще все, да и в PAC многие…

— Да, это длинный и непростой разговор, так что, давай лучше поговорим об ИЗОЛЯЦИИ: ты принимал участие в проекте ЗАХОПЛЕННЯ. Как ты прочитал кураторскую задачу этого проекта и как с ней работал?

— Очень просто. Концепция такова, что есть некая ситуация, в которой оказалась сама институция. Ситуация довольно сложная: пространство ИЗОЛЯЦИИ было захвачено боевиками самопровозглашенной «Донецкой народной республики», в связи с чем команда ИЗО была вынуждена переехать, потеряв свою территорию, часть работ, — и оказалась таким образом в Киеве. Эта история стала формальным поводом для организации ЗАХОПЛЕННЯ и, собственно, об этом они предложили поговорить. Пригласили куратора, организовали open call и попытались осмыслить место художника и место человека в этой ситуации. Я решил поучаствовать, потому что, во-первых, мне в принципе нравится работать с ИЗОЛЯЦИЕЙ: мне кажется, что на сегодняшний день это одна из лучших институций в Украине. Да и мой личный опыт резиденции в ИЗО в 2011 году был настолько приятным, что с этим может мало что сравниться.

Весь город начали активно перекрашивать в жёлто-голубой. Такая тотальная национализация! Жёлто-голубые стены, жёлто-голубые заборы, жёлто-голубые машины, жёлто-голубая реклама, жёлто-голубые волосы, жёлто-голубые футболки, жёлто-голубые штаны, люди парами гуляют: девочка в жёлтом — чувак в голубом. В какой-то миг это все превратилось в сплошное жёлто-голубое безумие.

— Саша Курмаз

— Каким было твоё предложение?

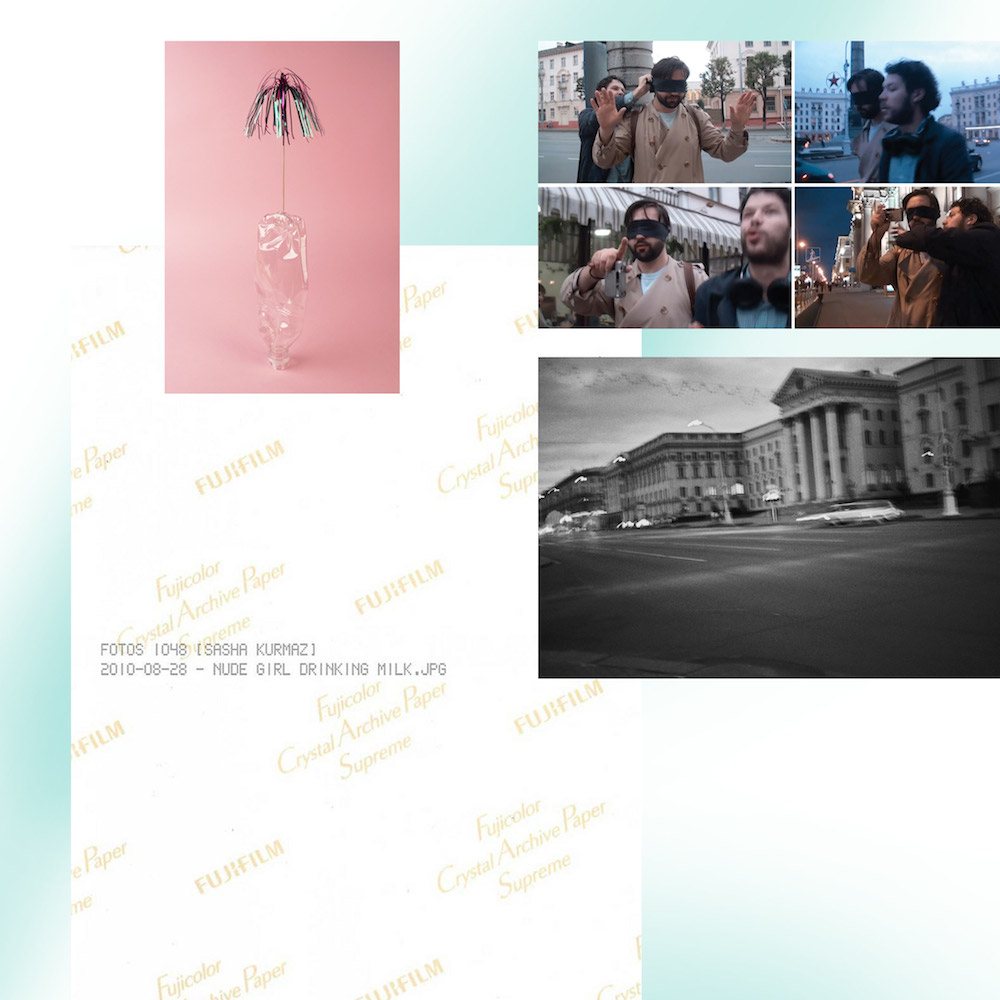

— Я предложил серию перформативных акций в городе. Работа с телом, в качестве медиума и как пространство для коммуникации/трансляции своих идей для меня невероятно интересна сегодня. Проект вышел очень сложным, хоть и был задуман очень легко. Да и мне казалось, что это достаточно простая задача: мы находим 10 и больше вынужденных переселенцев с Востока, которым предлагаем участие в акции, они соглашаются, и все остаются довольны. Но, как оказалось, люди, которые переехали сюда, не готовы к открытому взаимодействию, тем более — в художественном проекте. Одно дело, если ты им предлагаешь работу, за которую они получают деньги, другое дело — стать медиумом для художественной идеи. Для многих было непонятно, насколько это идея художественная, так как всё происходит на улице и нет никаких указателей, которые бы очерчивали это пространство, как выставочное или медиатора, который бы сообщал прохожим: внимание — перформанс! Посмотрите налево!

— Но это было волонтёрское участие со стороны переселенцев?

— Да. Но давай вернёмся к тому, как вообще родилась эта идея. В какой-то момент, после моего возвращения в Украину (с февраля по июль 2014 года Саша Курмаз жил и работал в Кракове по программе Министерства культуры Польши Gaude Polonia – прим. М.Л.), я начал замечать очень много странных вещей, которые случились с городом и людьми.

Первое: весь город начали активно перекрашивать в жёлто-голубой. Такая тотальная национализация! Жёлто-голубые стены, жёлто-голубые заборы, жёлто-голубые машины, жёлто-голубая реклама, жёлто-голубые волосы, жёлто-голубые футболки, жёлто-голубые штаны, люди парами гуляют: девочка в жёлтом — чувак в голубом. В какой-то миг это все превратилось в сплошное жёлто-голубое безумие.

Когда только начиналась история с протестами на Майдане, жёлто-голубой цвет как символ был очень радикальным. Как бы парадоксально это не звучало, но маркировать себя в цвет национального флага в тот период времени значило нечто большее, чем просто заявить о своей гражданской/проевропейской позиции. Но сейчас уже это что-то другое.

Кроме этого, очень сильно изменилось отношение к самим людям. Начав искать квартиру в Киеве, я столкнулся с очень странным вопросом, который ставил меня в тупик. Риэлторы интересовались, откуда я родом. Раньше таких вопросов ни у кого не возникало, но сегодня это в порядке вещей. И если вдруг окажется, что ты «оттуда», то вероятность того, что тебе сдадут квартиру стремится к нулю. А если и сдадут, то на совершенно диких условиях.

Для меня это был шок: какие люди «оттуда», что «оттуда»? Спустя какое-то время, когда квартирный вопрос был решен, я начал обращать внимание на то, как люди ведут себя в городе: о чем они говорят и как они реагируют на то, что происходит вокруг. Как агрессивно комментируют донецкие номера, например. То же самое происходит со СМИ. Мне показалось, что это — очень нездоровая история, о которой было бы хорошо поговорить.

Собственно, моя работа о том, в каких условиях оказался человек, который лишился всего, переехал в новый город, пытаясь построить новую жизнь, но в силу того, что он из Луганска или Донецка, он оказывается вынужденным заложником своей прописки — его дискриминируют по этому признаку.

На этом я и основывал свою работу. Участники акции должны были стоять в городе в положении заложников: сложив руки за спину или за голову, и находясь в таком положении 15 минут — в одной точке, спокойно, никому ничего не объясняя. Затем мы меняли локацию. И так несколько раз.

Моя работа о том, в каких условиях оказался человек, который лишился всего, переехал в новый город, пытаясь построить новую жизнь, но в силу того, что он из Луганска или Донецка, он оказывается вынужденным заложником своей прописки — его дискриминируют по этому признаку.

— Саша Курмаз

— А почему для тебя было важно, чтобы люди были «оттуда»?

— Потому что именно люди «оттуда» оказались в этой ситуации и могут искренне говорить о ней. Если я, допустим, стану в положение заложника, получится симуляция, ведь я из другого контекста. Элемент причастности к этому региону — концептуально важная часть работы.

— У них что выражение лица какое-то особенное?

— Лица не видно

— Так нет и разговора: у тебя в этом проекте нет реального взаимодействия ни тебя с этими людьми, ни этих людей с проходящими мимо случайными зрителями. Для той ситуации, которую ты создаешь, совершенно не важно, кто эти люди. Ты создаёшь образ.

— Человек, который проходит мимо и замечает работу, так или иначе вступает в диалог с ней. По крайней мере, я так предполагал.

— А были ли чёткие инструкции участникам: что им нужно отвечать в таком случае?

— Никто ничего не должен был говорить. Участники только должны были иметь при себе паспорт.

— Зачем?

— В паспорте прописка.

— Но кто его проверит?

— Если бы возникли проблемы с милицией, его могли проверить.

— Всё равно не понимаю: если участник не должен был вступать ни с кем в диалог, зачем ему быть человеком «оттуда»?

— В этом состоит чистота высказывания: что именно человек с Востока рассказывает нам эту историю невербально. Реальный же диалог планировался в другом пространстве.

— То есть это было сделано ради документации, которая была бы поводом поговорить?

— Не только. И сама акция, и документация являются частями целого.

— Мне всё равно не вполне понятно, зачем тебе нужны были люди «оттуда». Я предполагала, что ты пойдешь по пути Сантьяго Сьерры и будешь платить людям за участие в проекте.

— У Сантьяго Сьерры другая история. А по поводу платить — тут очень деликатный момент. На самом деле в бюджете были заложены деньги за участие в акции, но этически мне было сложно предложить человеку деньги: за что мы собственно их платим?

— За участие в твоей художественной работе.

— Нет, это не только моя художественная работа. Мы вместе рассказываем о ситуации, которая сейчас происходит.

— Саша, но эта работа функционирует в художественном пространстве, ложится в твое портфолио художника и в портфолио институции. Ты правильно упомянул этический момент: тот же Сьерра намеренно нарушает этические нормы в процессе создания своих работ, чтобы проявить проблему эксплуатации, в том числе на территории искусства.

— Сьерра сознательно эксплуатирует человеческое тело и производимый им труд. Я же не ставлю перед собой подобных задач: в моей работе участники становятся соавторами. Более того, моя работа не о деньгах и системе — как у Сьерры, а о дискриминации и положении человека. Деньги тут играют второстепенную роль. Мы пошли по другому пути: отблагодарили участников совместным ужином.

— Хорошо, я на самом деле пытаюсь понять структуру твоей работы. В целом, на мой взгляд, твоя практика и большинство предыдущих проектов рождаются в напряжении между стремлением создать завершённый образ, грубо говоря — картинку, и перформативным действием в публичном пространстве. То есть за каждой фотографией хорошо видно тебя, преобразовывающего своим поведением, своим действием пространство и ситуацию вокруг. В этом контексте интересно понимать, какие задачи ты сам перед собой ставишь?

— В случае с проектом ИЗО была задача — создать образ случившейся с ней ситуации. Исходя из этого, я думал над формой.

— Ок, давай о других важных вопросах. Например, о том, что в этом году ты попал в число талантов по версии авторитетнейшого музея фотографии Foam.

— Не знаю… ты хочешь об этом поговорить? Я могу, но не уверен, что ты это потом опубликуешь. Foam сегодня в Европе одна из самых сильных институций, которая занимается осмыслением фотографии, работой с фотографией и репрезентацией фотографии. Но есть проблема: эта институция находится в совсем другом мире — в Нидерландах, — и контекст, с которым она работают в области фотографии очень сильно отличается от того, что происходит в остальном мире. И мне кажется, что меня включили туда не потому что я кул, а потому что то, о чём я говорю в своей работе, является хот.

— Вообще-то, об этом предполагался мой следующий вопрос: не думаешь ли ты…

— Я об этом думаю с самого начала.

— Но ты же сознательно отправлял на конкурс серию про Майдан, понимая какой интерес есть сейчас к этому вопросу…

— Нет. Ну что значит сознательно? По условиям конкурса можно отправлять две серии работ каждый год. Я это делал уже на протяжении нескольких лет и это всегда были самые свежие работы. В этом году я им просто отправил свои последние работы. И они клюнули. С одной стороны, для меня это бесконечная радость и особенно важное событие, а с другой стороны — я понимаю: стоп-стоп-стоп, давай проанализируем, чувак. И когда я начинаю разбирать и смотреть портфолио всех остальных талантов, конечно, может быть и так, что они просто подумали: какой классный художник, очередной раз шлет свои прекрасные фотографии, какой классный, мы уже за ним достаточное время наблюдаем, можно сказать, присмотрелись. Но суть не в этом: то, что они включили мой проект о суперобсуждаемом событии, мне кажется, было с их стороны отчасти прагматичным решением. Хотя здесь есть и другой момент: я не верю в то, что другие авторы не посылали им работы на эту же тему.

Как художник может исследовать какие-то внутрихудожественные проблемы, когда у него тут взрывается голова от того, что рядом кого-то убили, кого-то посадили, кто-то ранен, нет денег, отопления, горячей воды. В таких условиях заниматься чисто художественными задачами невероятно сложно. Художник говорит об этом, потому что он живет в этом.

— Саша Курмаз

— Ну ты же понимаешь, что в перенасыщенном идеями и стратегиями мире современного искусства (особенно, когда оно принимает форму крупных международных конкурсов для молодых художников), горячие темы и специфические идентичности всегда будут более заметны. Важно другое – что твоя практика не этим мотивирована, но, будучи в системе искусства — отсылая заявки на конкурсы, формулируя мотивационные письма — ты сознательно или подсознательно можешь акцентировать нужные моменты. Речь идет о том, как работает система искусства!

— Я все это знаю, но зачем ты мне об этом говоришь?! Понимая это, я стараюсь об этом не думать и верить в то, что есть другой формат взаимоотношений.

— Есть самоорганизация.

— Да, это правда. Но я продолжаю верить, что даже в рамках этой огромной машины есть люди, которые вникают, разбираются, анализируют, понимают и делают отбор на этой основе. Но если мы возвращаемся к вопросу украинского искусства за границей, то, как правило, это то, что связано с актуальной политической ситуацией. И это огорчает. А с другой стороны, я понимаю, что в этих условиях художник просто не способен делать что-то другое. Как художник может исследовать какие-то внутрихудожественные проблемы, когда у него тут взрывается голова от того, что рядом кого-то убили, кого-то посадили, кто-то ранен, нет денег, отопления, горячей воды. В таких условиях заниматься чисто художественными задачами невероятно сложно. Художник говорит об этом, потому что он живет в этом.

— Хорошо, что мы заговорили об украинском искусстве, ведь мне давно хотелось спросить: видишь ли ты свою практику в рамках традиции украинского искусства или традиции украинской фотографии, если вообще выделяешь таковые? Через какие персоналии и какие работы ты определяешь для себя эту традицию и в каких взаимоотношениях с ней находишься? В начале нашего разговора прозвучала реплика о том, что ты любишь «экспериментировать, сочетать медиа и пробовать себя в другом формате». В этом контексте мне вспоминается не новый текст Олеси Островской-Лютой, в котором она анализирует риторику, распространенную среди тогда молодых художников, в основном, круга группы Р.Е.П. Риторика состояла в отрицании их связи с поколением украинских 1990-х, то есть — художниками Новой волны. Островская, в свою очередь, развивая ранее озвученные идеи Оксаны Забужко, говорит о типичности подобной позиции для украинской интеллигенции, которая способна проявить себя только через разрыв с предыдущим поколением. Разрыв в этом смысле зачастую реализуется не только через отрицание, но и через перманентный «эксперимент». Я зачитаю: «Такий світогляд «розриву», помножений на розмитість культурної ідентичності, дозволяє митцю займати різноманітні мистецькі чи й політичні позиції, змінюючи їх залежно від кон’юнктури. Оскільки відсутня відповідальність перед попередником, «інтелектуальним і духовним батьком», то немає необхідності утримувати штивну позицію. Митець може дозволити собі нібито експериментувати, тестувати різні позиції, а в результаті й уникати відповідальності за власний художній твір, оскільки він оголошується не більше, як експериментом. Кожна політична позиція вважається лише безневинною зовнішньою машкарою, тим часом «справжній художник» повинен перейматися тільки мистецькими проблемами. Це дозволяє не замислюватися про такі нібито заполітизовані питання, як етичність художньої позиції, заангажованість у політичний дискурс, економічні складові творчості.»

— Я не согласен, так как даже в формате эксперимента ты всегда несёшь ответственность за свою работу. И ты не можешь отрицать тот бэкграунд, который на тебя влиял.

— Но я говорю не столько о разных влияниях, сколько о сугубо художественной традиции и твоей с ней связи.

— Мне самому сложно провести эту линию, но думаю, что если разобрать более детально те вещи, которые делали в области фотографии в Харькове и те вещи, которые делаю я, можно найти много общего. У меня достаточно нетрадиционный путь. В большей степени я формировался в субкультурной среде. Понимание и непосредственный интерес к искусству, родился уже намного позже. Что вполне закономерно, с одной стороны, но, опять же, многие из тех, с кем я начинал, до сих пор продолжают существовать в формате субкультурного граффити-райтинга.

Поэтому, в каком-то смысле, можно сказать, что в поле актуального искусства я пришел с улицы в буквальном смысле этого слова. Но если говорить о продолжении некой художественной линии, то в моих работах легче найти связь с практиками французских ситуационистов и дадаистов, чем проследить какую-либо связующую нить с локальной художественной средой. Хотя, опять же, я не исключаю, что таковая имеет место быть, если говорить исключительно о фотографии.

— В таком случае, значит ли для тебя что-то сообщество? Если да, что это за сообщество?

— Продолжительное время я жил и работал в очень узком, можно даже сказать, закрытом сообществе. Но в какой-то момент мне стало скучно и я ушёл. Сегодня же, я не ограничиваю себя каким-либо сообществом, меня скорее интересует собеседник и возможность свободно обмениваться мыслями вне рамок, границ и групп.

— Раз так, предлагаю закончить на романтической ноте: о чём ты мечтаешь?

— На самом деле, ничего не изменилось: я всё ещё мечтаю о вещах, о которых неприлично говорить вслух.